「人生100年時代」と言われるようになった今、50歳、50年はまだまだ前半、折り返しだと言われてしまうかもしれません。でも、何か1つの事を50年続ける、続くということは、口で言うほど簡単なことではないでしょうし、それなりに凄いことではないかと思います。

「朝日鉱泉」のお湯としての歴史は、現在のところ、江戸時代に書かれた日記に「湯治場」としてにぎわっていて、そこで過ごしたと出てきているのが最古とされ、江戸時代には開湯していたことが分かっています。以後も湯治場としてのにぎわいをみせ、少し離れた「新湯」と呼ばれるところも含め、最盛期には3軒もの宿がありました。しかし火災や豪雪、移住などによりその数は減り、昭和50年の時点では、有人で営業している宿はありませんでした。

父の西澤信雄は、昭和50年(1975年)、屋根も壊れ、山菜採りやきのこ採りの山人がたまに使う程度になっていた当時の朝日鉱泉を仲間と買い受け、たくさんの人の協力を得ながら「朝日鉱泉ナチュラリストの家」として再建し、登山ブームで来るようになった登山者をはじめ、きのこや山菜採りの山人、魚釣り、野生動物愛好家、湯治客などを相手に山小屋を営んできました。

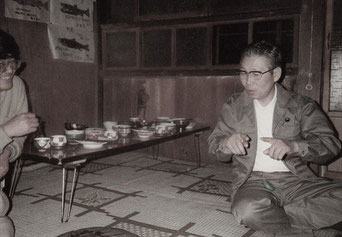

息子の私は15年ほど前、30歳で戻り、両親と妻ともに朝日鉱泉の営業に携わってきました。父が再建し営業を始めてから、今年でちょうど50年となります。残念ながら父は昨年他界してしまいましたが、一緒に仕事をするようになってからは、親というよりは1人の社会人として仕事のいろはを学び、朝日鉱泉の歴史を教わったような気がしています。一見不愛想でとっつきにくい感じのする父でしたが、関西人ということもあってか、話すことが好きで、そして人の話を聞くのが好きでした。

20代で脱サラして、大都会東京から電気も水道もない朝日鉱泉に移り住んだ1970年代当時は、まだ山を生業として生きる山人が、まだ辛うじていた時代だったそうです。朝日鉱泉にひと月、ふた月と滞在し、米と調味料以外はすべて現地で調達して自炊しながら、道具もすべて自分で作り、直し、そして毎日山に入りきのこや山菜を採ってくる山人の話は本当に楽しくて、毎晩のように話を聞いていたと言っていました。だから自分はラッキーだと、辛うじてこの人たちがいたおかげで、山菜の名前もわからない自分は、山のいろはを教わることができたと。

亡くなった父の部屋からは、膨大なメモが出てきました。それはたくさんの人に聞いた朝日連峰のこと、麓の朝日町の歴史、自然や動物などの話を書き留めたものでした。数が多すぎて私も全て読めていません。

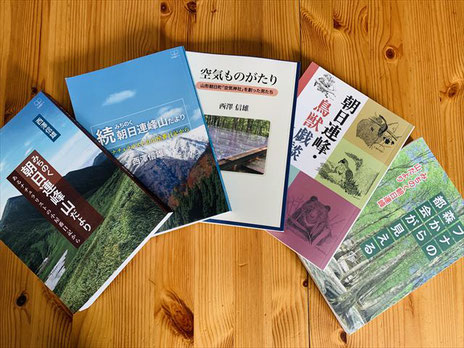

ただ、父は幸運なことに、これらのたくさんの人から聞いた話や朝日鉱泉を訪れた人、起きた出来事、自分の体験などを書籍として出版する機会をいただきました。関西人なので?一つ一つの話に落ちがついていたり、短くて読みやすいので気軽に読めるのではないかと思います。

何冊か書いていますが、年数も経っており、ほとんどが絶版となっていました。それら絶版となった書籍を、この度、アマゾンブックにおきまして、電子書籍(kindle)およびPOD(プリントオンデマンド:紙書籍)として復刊することができました。

復刊したのは次の5冊です

①みちのく朝日連峰山だより(1983年)

→朝日鉱泉の再建や朝日連峰を駆け回る山人たちとのあれこれ

②続みちのく朝日連峰山だより(1989年)

→現在の建物と場所への移築にまつわる話を中心に

③空気ものがたり(1995年)

→世界にただ一つの「空気」をご神体とし空気に感謝する「空気神社」を朝日町につくった男たちの話

④ブナの森から都会が見える(1997年)

→朝日連峰に移り住んで20年で見えてきたもの、感じること

⑤朝日連峰鳥獣戯談(1998年)

→朝日連峰に棲むたくさんの生きものたちにまつわるエッセイ

詳しくはこちら

若いころは、自分達の生活に先人が関わっているとか、昔からの歴史があって今があるとか、正直、そういったことに無関心でした。しかし年を重ね最近は、自分のルーツであったり、住んでいる地域の歴史などに非常に興味を持つようになってきました。朝日鉱泉に関していえば、父から聞いた話はもちろんですが、幸いにも父の想いや考え、経験や体験を書籍を通しても知ることができます。

さらに広く捉えれば、この朝日連峰には、本当にたくさんの先人が関わり、想いが詰まっているはずです。国立公園への指定、豊かな自然を守り伝える自然保護の活動、近代登山の発展の歴史、登山道・避難小屋の維持整備…。先人たちの努力によって渡された「今の朝日連峰」というバトンを自分たちの世代がどういう形で次につないでいくのか。いよいよ自分達にそのバトンが引き渡された気がしています。

さて、新しいシーズンが間もなく始まる今、もう一度父の本を読み返し、自分には何ができるのか、何をつないでいけるのか考えてみるのも良いかなと思っています。